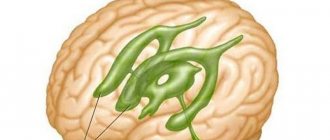

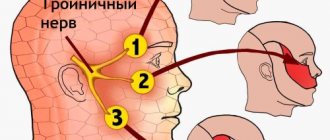

Нервная система играет одну из главных ролей в организме человека. Не возможно представить как осуществлялось бы движение телом, работали бы органы и системы, передавались бы чувства, если не было бы системы иннервации в теле. Основу этой системы составляют нервы. Большая часть нервных путей принадлежит головному мозгу. По сути все нервы выходят из черепной коробки. Из насчитывается 12 пар, одной из которых является троичный нерв. Троичный нервный путь представляет собой сложное сплетение, которое делиться на три основных нерва: глазничный, нижнечелюстной и верхнечелюстной нерв. Для того, чтобы понять функциональное значение и строение последнего, необходимо сначала изучит анатомические особенности троичного нервного пути.

Анатомия троичного нерва

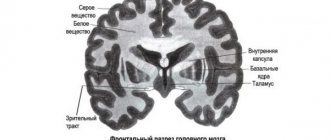

Троичный является пятой парой черепно — мозговых нервных путей. По сути является смешанным, то есть в него входят различные волокна, среди которых находятся следующие типы:

- чувствительные волокна представляют собой два вида — центростремительные и афферентные;

- двигательные волокна или центробежные (благодаря данным волокнам проходит информация к мозгу путем электрических импульсов о болевых ощущения как поверхностных тканей, например информация о боли кожи, ожогах, так и информация от более глубоких структур, таких как проприоцептивных рецепторов.

Движения тканей осуществляется благодаря наличию двигательного ядра, которое обеспечивает системой иннервации преимущественно жевательные мышцы. Троичный ответвляется от головного мозга в области моста. На выходе из черепной коробки большая часть волокон проходит по пирамиде височной кости. Именно на вершине данного костного образования нервные волокна разделяется на три ветви, которые представляют собой отдельные нервы, такие как:

- Глазничный;

- Нижнечеслюстной;

- Верхнечелюстной нерв.

Троичный совместно со всеми тремя ответвления представляют особый интерес у врачей неврологов, он также является основным при обследовании параличей лицевой части. Это обусловлено тем, что данный путь запитывает все лицо человека, обеспечивает двигательную активность мышечных тканей, чувствительность и проводимость импульсов к головному мозгу и обратно. Он достаточно часто поражается при воздействии негативных факторов, таких как сильное переохлаждение лицевой части или всей головы, а также травмирования, либо заболевания костно — мышечного аппарата. Поэтому очень важно следить за здоровьем нервной системы, избегать вредных факторов.

Невралгия тройничного нерва

Невралгия – приступообразная боль, которая возникает по ходу сенсорных ветвей – нижнечелюстной и верхнечелюстной. Имеет односторонний характер и сопровождается болезненными сокращениями мышц лица и тиком.

Болевой синдром связан в 80-90% случаев со сдавлением нерва на его пути по структурам мозга. Чаще всего раздражение связано с пульсацией сосудов или ростом опухолей. Редкими причинами невралгии считается рассеянным склероз, вызывающий демиелинизацию корня на уровне моста.

Полезная информация

Почти 60% пациентов испытывают режущую боль, которая стреляет из угла рта в угол челюсти, по ходу третьей ветви тройничного нерва.

Еще у 30% приступ начинается от верхней губы или клыковой ямки до глаза или брови в обход глазницы. Симптом характерен для поражения второй или первой ветвей тройничного нерва.

Боль начинается с ощущения «удара током» и достигает пика за 20 секунд, после чего уступает место жгучей остаточной боли, которая длится до минуты. Больные морщатся, гримасничают, будто стараясь избежать резкого прострела. Чаще всего приступ провоцируется легким касанием: дуновением ветра, бритьем, жеванием, чисткой зубов или разговором.

Функциональные задачи отделов

Каждое ответвление выполняет свои функциональные задачи:

- Глазничная ветвь. Считается первой и самой тонкой по сравнению с двумя другими. Главной функциональной задачей этого ответвления является рецепция. Благодаря ей обеспечивается иннервация кожного покрова лобной части лица, а также некоторая часть висков и темени. Снабжает нервными волокнами верхнее веко глаз, спинку носа, отдельные пазухи костных образований лица, частично иннервирует слизистую оболочку носовых проходов. В составе этой ветви насчитывается примерно тридцать пучков волокон. Эта ветка также входит в глазницу через наружную стенку глазного синуса, где ответвляется на еще две ветви — блоковую и отводящую. В месте нахождения верхней глазничной вырезки глазничная ветвь делится на три более мелких пучка, которые классифицируются как слезный, лобный и реснитчатый. Этот участок достаточно часто травмируется из — за близкого расположения к глазницам, которые часто травмируются механическими повреждениями;

- Верхнечелюстная ветвь. Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через овальное окно. Благодаря этому отверстию нервный путь проникает в крыловидно — небную ямку. Затем путь лежит вдоль этой ямки и достигает канала на нижней стенке глазницы. Далее выходит на поверхностные ткани лица через нижнее глазничное отверстие. В этом месте верхнечелюстная ветвь разделяется на более мелкие волокнистые пучки, которые сплетаются с лицевыми нервами. Таким образом, верхнечелюстной нерв попадает в глазницу через нижнюю глазничную щель. Главной функциональной задачей этой ветви является обеспечение проводимости импульсов кожного покрова нижнего века глаз, верхней губы и боковой поверхности лицевой части. Именно от верхнечелюстной ветви отходят такие нервы, как скуловой, а также верхняя альвеолярная ветвь, формирующая сплетение около зубов. Данный участок травмируется только в случае тяжелых травм головы, лицевой области, черепной коробки, невритах, оперативных вмешательствах в области зубов и ближайших пазухах;

- Нижнечелюстная ветвь. Считается самым сложным сплетением пятой пары. Включает в свой состав практически всю часть двигательной активности, а также чувствительные волокна. Особенности расположения позволяют иннервировать мышечные ткани нижней челюсти, а также поверхностные структуры, кожные покровы данной области. На выходе из черепной коробки нервный пучок разделяется на два пути. Один идет к жевательным мускулам, другой к слизистой оболочке щек и ротовой полости. Медики часто считают именно эту ветвь основным продолжением троичного.

Таким образом, формируется иннервация лицевой части головы, мышечных тканей челюсти, глаз, носа. Для предупреждения поражения нервных сплетений рекомендуется избегать травмоопасных ситуаций и своевременно лечить психологические расстройства. В противном случае поражение пятой пары приводят к параличу лица.

Симптомы

При воспалении подчелюстного нерва симптомы обычно определяются в зависимости от локализации патологического процесса. В большинстве случаев возникает острая боль, которая иррадирует вдоль пролегания пораженных волокон. Но при защемлении верхнечелюстного нерва симптомы могут отличаться от проявлений невралгии нижнечелюстного.

Традиционно помимо болевых ощущений у пациента при неврите снижается или усиливается чувствительность отдельной части лица.

Не исключено неравномерное сокращение либо тоническое напряжение (спазм) местных мышечных волокон.

Признаки воспаления верхней челюсти

При поражении нервов верхней челюсти снижается чувствительность в области:

- гайморовой пазухи;

- верхней части щеки;

- нижнего века;

- наружного угла глаза;

- боковой части лица;

- слизистой оболочки рта на верхней челюсти;

- верхней челюсти.

Интенсивность боли при поражении нервов и челюсти зависит от особенностей нарушения. Этот симптом носит острый любо ноющий характер. Возможно распространение боли в сторону глаза, что указывает на поражение всего тройничного нерва. Также при указанной локализации патологического процесса нередко отмечается тик нижнего века.

Признаки воспаления нижнечелюстного нерва

При поражении нижнечелюстных нервных волокон симптомы проявляются в виде:

- снижения чувствительности в области нижней челюсти и подбородка;

- пареза либо паралича мышц, обеспечивающих жевательную функцию;

- ассиметрии лица.

Если поражены нервные волокна нижней челюсти, у пациента отмечается повышенная чувствительность твердой ткани и слизистой оболочки к пище или пальпации.

Такая восприимчивость наблюдается как по всей протяженности затронутых волокон, так и в следующих зонах:

- десны;

- зубы;

- нижнечелюстная кость;

- язык;

- подъязычная зона.

Если развивается парез или паралич, то беспокоят слабый прикус и неспособность подтянуть наверх нижнюю челюсть. Из-за последнего нарушения рот у пациента остается постоянно открытым.

Диагностика

При подозрении на повреждение нижнечелюстного нерва проводится сначала внешний осмотр пациента и пальпация проблемной зоны. На неврит данной формы указывают неспособность свести челюсти, мышечные спазмы, болезненные ощущения, возникающие при прикосновении.

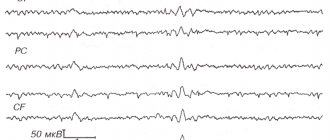

Дополнительно проводятся КТ, МРТ и электромиография. Первые два метода помогают определить причины возникновения неврита и выявить локализацию патологического процесса. ЭМГ дает оценку степени проводимости нервных волокон и позволяет дифференцировать невралгию с другими патологиями, имеющими сходную симптоматику.

Принципы лечения патологии

Главной целью лечебных процедур является облегчение болевых ощущений у пациента. В основном, врачи отдают предпочтение медикаментозному лечению, однако немаловажное положительное воздействие имеет проведение физиотерапевтических процедур – лечение динамическими токами, ультрафорезом и т.п.

Прием фармакологических средств помогает снять болевые приступы. Изначально дозы препаратов достаточно велики, однако в последствии они снижаются для уменьшения гепатотоксического и нефротоксического эффектов.

Основные классы медицинских препаратов для лечения:

- Противоэпилептические средства;

- Спазмолитические и противосудорожные препараты;

- Витамины группы В и антидепрессанты;

Медицинские специалисты отдают предпочтению «Финлепсину», «Баклофену» и «Ламотриджину», так как именно эти препараты показали наибольшую эффективность при лечении подобной патологии.

При высокой интенсивности болей нередко проводятся блокады соответствующего нерва. Данная процедура проводится путем введения анестетика в непосредственной близости от нерва или ганглия, что позволяет облегчить боль.

Процедура проводится в два этапа, двумя инъекциями: внутрикожное и околокостное введение. Препаратами выбора являются Ледокаин и Дипросаном, однако выполнять данную процедуру самостоятельно строго запрещено, так как есть высокая вероятность повреждения важных структур.

Симптомокомплекс поражения

Боли, связанные с повреждениями или воспалениями данной нервной структуры, крайне интенсивны, что вызывает значительный дискомфорт у пациента. Часто троичный нерв способен вызывать интенсивные боли в верхней или нижней челюсти.

Подобная боль практически не проходит без лечения, поэтому важно найти специалиста, который назначит качественное лечение. Кроме того, существуют точки на лице, которые позволяют определить уровень поражения – отдельный корешок или весь нерв в целом.

Нередко патология возникает из-за органических изменений в местах выхода тройничного нерва, так как находящийся там нерв наиболее подвержен сдавлению и дальнейшему воспалению. Об этом могут свидетельствовать боли около глаз или носа.

Невралгическое состояние сопровождается чувством боли, которая схожа с ударами электрического тока. Боль также может распространяться на области щеки, лба или челюстей. Важно установить источник поражения тригеминального нерва, чтобы облегчить и устранить неприятные ощущения.

Причины болевых ощущений

Боль может возникать по разным причинам, которые не могут пройти самостоятельно без лечения. Так, например, невралгия может возникнуть из-за близкого контакта нерва и сосуда (вены или артерии), что приведет к воспалительным реакциям. Кроме того, опухоли могут сдавливать нервные структуры, что непременно приведет к чрезмерному раздражению рецепторов. Помните, что тройничный нерв крайне чувствителен к различным патологическим воздействиям.

Симптомокомплекс невралгий, которые поражают третичный нерв следующие:

- Появление «стреляющих» болей на лицевой области;

- Изменение чувствительности кожи лицевой области;

- Боль усиливается при жевании, прикосновениях, активности мимического аппарата;

- Возникновение пареза (ситуация крайне маловероятная);

- Болезненные ощущения появляются лишь с одной стороны;

Иной причиной болей может стать защемление нервных структур. В таких ситуациях длительность болевых ощущений может варьироваться от нескольких секунд до часов. Подобные невропатии вызываются неудачными пластическими или стоматологическими операциями, в ходе которых произошло патологическое изменение окружающих структур.

В таком случае пациент находится в тревожном состоянии, что значительно влияет на ход лечения. Пациент волнуется о своем не только физическом состоянии, но и эстетическом. Подобные волнения могут лишь усиливать испытываемые болевые ощущения. Важно следить, чтобы ветви тройничного нерва не распространяли инфекционные агенты друг между другом.

Помимо механического характера причины, тройничный лицевой нерв может поражаться вирусными агентами.

Так например, особый вирус герпеса, который вызывает опоясывающий лишай, способен разрушать кожные покровы вплоть до нервных корешков.

Заподозрить опоясывающий лишай (болезнь зостера) можно по:

- Герпетической сыпи на кожных покровах;

- Изменение цвета кожи и появление отечных проявлений;

- Образование пузырей с жидкостью различной мутности;

Как видите, существует ряд причин, которые могут вызвать невралгии соответствующего нерва. Важно не только снять боль, но и избавиться от причины, а с этой задачей сможет справиться лишь грамотный медицинский специалист.

Помните, что верхнечелюстной нерв и подглазничный нерв лежат крайне близко, поэтому при воспалении лишь одной части, процесс может распространиться и ниже. Крайне важно, чтобы патология не повредила и иные черепные нервы, так как это может привести к нарушению иных жизненно необходимых функций человеческого организма.