Головной мозг человека до сегодняшнего времени остается малоизученным органом. Психические процессы, происходящие в головном мозге, их происхождение, контроль и видоизменение постоянно интересуют невропатологов, изучающих работу головного мозга. С момента возможности регистрации на электроэнцефалограмме показателей работы мозга была выявлена и изучена пароксизмальная активность как собирательное понятие для многих патологических процессов.

Понятие пароксизмальной активности

Пароксизмальные состояния в неврологии – это процесс увеличения на электроэнцефалограмме амплитуды активности мозга. Интересен тот факт, что амплитуда волн не только резко нарастает, но и не появляется хаотично. Помимо самих волн, регистрируется и очаг их возникновения. Порой некоторые врачи заведомо сужают пароксизмальную активность до эпилептических приступов, однако, это не соответствует действительности.

На самом деле понятие пароксизмальной активности намного шире, оно включает в себя различные патологические состояния, помимо наиболее известного отклонения – эпилепсии. Например, типичные волновые подъемы с центром происхождения активности регистрируются и при неврозах, и при приобретенном слабоумии.

Интересен тот факт, что ребёнок может иметь пароксизмы как вариант нормы, поскольку пароксизмальная активность головного мозга не будет подкреплена патологическими изменениями со стороны структур головного мозга.

Даже при наличии диагностированных очагов пароксизмов врачи считают, что до 21 года бить тревогу слишком рано – в это время биоэлектрическая активность головного мозга может не быть синхронной и пароксизмальный случай как раз и является таким подтверждением.

У взрослых людей есть смысл говорить о пароксизмах, как о патологическом процессе, протекающем в коре головного мозга. Если говорить о пароксизме, как наиболее общем понятии, то можно подытожить следующее: пароксизм является усиленным приступом, протекающим на максимуме своего напряжения и повторяющимся определенное количество раз.

Таким образом, пароксизмальное состояние будет иметь следующие характеристики:

- в коре головного мозга есть участок с процессами возбуждения, превалирующими над процессами торможения;

- возбуждение коры отличается внезапным началом и таким же неожиданным спаданием активности;

- при исследовании импульсов головного мозга на электроэнцефалограмме заметен характерный рисунок, при котором можно проследить волны, достигающие своей наивысшей амплитуды.

Пароксизмальная активность мозга – признаки и терапия

Человеческий мозг созревает постепенно. К 21 году жизни структуры мозга полностью формируются. Зрелость коры больших полушарий и подкорки выявляется на электроэнцефалографии – методе снятия биоэлектрических импульсов, которые возникают при электрической деятельности головного мозга. В норме у здорового человека все волны на ЭЭГ правильного ритма и амплитуды.

Если мозг незрелый или человек страдает психическими и неврологическими заболеваниями, изменяются качественные и количественные показатели волн на электроэнцефалографии. Одно из таких проявлений – пароксизмальная активность.

Что это такое

Пароксизмальная активность – это величина, которая регистрируется на электроэнцефалограмме. Пароксизмальная деятельность мозга – это изменение нормальной волны, и проявляется пиками, остроконечными волнами, патологическими комплексами и замедлением электрической активности мозга.

В широком смысле пароксизмальная активность – это неправильная электрическая деятельность головного мозга.

Очаг пароксизмальной активности возникает при многих патологических состояниях человека:

- Невротические (депрессия, социальная фобия, панические атаки) и тяжелые психические (шизофрения) расстройства.

- Незрелость головного мозга.

- Эпилепсия и эпилептиформные расстройства.

- Приобретенное слабоумие.

- Тяжелые интоксикации наркотиками, алкоголем, металлами.

- Дисциркуляторная энцефалопатия.

- Хронические стрессы, сильная физическая усталость или нервнопсихическое истощение.

- Повышение внутричерепного давления.

- Психопатические изменения личности.

- Вегетативные расстройства.

Когда регистрируется пароксизмальная активность, врачи подразумевают под этим явление, при котором процессы возбуждения в коре и подкорке сильно преобладают над процессами торможения. Признаки пароксизмальной активности: внезапное начало, скоротечность, внезапное окончание и склонность к рецидивам.

На электроэнцефалограмме пароксизмальная деятельность головного мозга проявляется как ряд волн, амплитуда которых быстро стремится к пику. Пароксизмальная активность охватывает ритмы ЭЭГ: альфа, бета, дельта и тета-ритмы.

Для изучения нюансов врачи сравнивают остроконечные волны с нормальными. Рассматриваются фундаментальные показатели активности: базовая активность, симметричность, ритмичность, амплитуда. Также регистрируют изменения деятельности при стимуляции мозга: световое или звуковое раздражение, состояние гипервентиляции, открытие или закрытие глаз.

Виды

Классификация пароксизмального заболевания на изменениях типов волн на электроэнцефалограмме.

Альфа-ритм. Его нормальная частота – от 8 до 13 Гц, амплитуда достигает 100 мкВ. Пароксизмальная активность головного у детей при альфа-ритме говорит о таких вероятных патологиях:

- Третий тип невротических реакций – непрерывное течение, склонное к рецидивам и обострениям клинической картины.

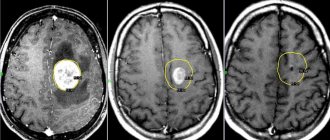

- Опухоль, киста и другие внутричерепные объемные процессы. В их пользу говорит разница активности между правым и левым полушарием головного мозга.

- Недавно перенесенная черепно-мозговая травма при нестабильной частоте.

Бета-ритм. В норме его амплитуда – от 3 до 5 мкВ, частота – от 14 до 30 Гц. Локальная и пароксизмальная патологическая активность возникает, когда частота достигает 50 мкВ. Она регистрируется при задержке психомоторного развития у ребенка.

Дельта- и тета-ритмы. Пароксизмальная активность головного мозга у взрослого регистрируется при хронических атрофических и дистрофических изменениях коры и подкорковых структур. Чаще всего это связано с дисциркуляторной энцефалопатией, опухолями, гипертензивным синдромом, глубоким приобретенным слабоумием. В пользу деменции говорит билатерально синхронная пароксизмальная активность.

Наиболее отчетливая пароксизмальная деятельность отмечается при эпилепсии. Пароксизмальная активность на ЭЭГ у ребенка при доброкачественном течение выявляется центральными и темпоральными спайк-волнами, очаговыми разрядами с острыми волнами преимущественно в области височной коры.

По типу патологической деятельности можно судить о виде эпилепсии. Для детской эпилепсии с абсансами характерны билатеральные синхронные волны с частотой спайковых волн в 3 Гц. Длительность активности – до 10 секунд за один эпизод. Приступ начинается с частоты 3 Гц, в дальше ритм замедляется. Для юношеской абсанс эпилепсии характерны полиспайки, частота которых выше 3 Гц.

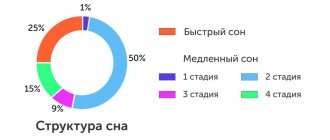

Для синдрома Ландау-Клеффнера характерны острые и медленные волны в проекции височной коры. Они бисинхронные и многоочаговые. При прогрессировании заболевания возникает электрический статус медленного сна. Для него характерны непрерывные спайк-волны, которые активируются во время фазы сна – быстрого движения глаз.

Прогрессирующие эпилепсии с миоклонусами отличаются генерализованнымы спайковыми волнами, потенцированными амплитудами, нарушением ритмов волн.

Когда наблюдается гиперсинхронность всех волн на ЭЭГ – это снижение порога пароксизмальной активности. Обычно при гиперсинхронности сильно повышается амплитуда, а волна приобретает заостренный пик. Если порог пароксизмальной активности снижен, снижается порог судорожной активности мозга.

Это значит, чтобы возник судорожный припадок, нужен масштабный пароксизмальный очаг в головном мозгу, то есть легкая пароксизмальная активность коры головного мозга не спровоцирует припадок и сработает противосудорожная система мозга.

Низкий порог говорит об эффективном противоэпилептическом лечении.

Терапия

Пароксизмальная активность – это не мишень терапии. Первоначально устраняется причина, вызвавшая неправильную работу головного мозга. Используются такие принципы лечения:

- Этиотропная терапия. Направлена на устранение причины. Например, при дисциркуляторной энцефалопатии – улучшение мозгового кровообращения, при неврозах – психотерапия.

- Патогенетическая терапия. Направлена на устранение патологических факторов. Например, при интоксикации металлами назначаются препараты, которые связывают тяжелый металл и выводят его из организма.

- Симптоматическая терапия. Направлена на устранение симптомов.

Когда эти три вида лечения назначаются и есть эффект, пароксизмальная активность головного мозга устраняется сама по себе.

Не нашли подходящий ответ? Найдите врача и задайте ему вопрос!

Источник: https://sortmozg.com/zabolevaniya/paroksizmalnaya-aktivnost

Анализ ритмичности биоэлектрических импульсов

Биоритмы головного мозга подразделяются на несколько групп, каждая из которых получила название по латинским буквам. Так, существуют альфа-ритмы, бета-ритмы, тета- и дельтаритмы. В зависимости от выделенного ритма активности можно предположить, с какой патологией сопряжены такие импульсы.

Это чрезвычайно важно в диагностике скрытых патологий головного мозга, которые порой проявляют себя именно пароксизмальными состояниями.

При расшифровке электроэнцефалограммы ритмам уделяется основное внимание. Очень важно при чтении результатов диагностики учитывать симметричность появления активности в обоих полушариях, базальный ритм, изменение ритмов при функциональных нагрузках на организм.

Альфа-ритмы в норме имеют частоту колебаний от 8 до 13 Герц (Гц). Амплитуда нормальных колебаний – до 100 мкВ. О патологиях ритма говорят в следующих случаях:

- если ритм сопряжен с неврозами третьего типа;

- при межполушарной асимметрии более чем на треть есть основания говорить об опухолевом или кистозном новообразовании, постинсультном состоянии с рубцеванием тканей, о ранее перенесенном в этой локации кровоизлиянии;

- если ритм нестабилен, врачи подозревают сотрясение головного мозга.

Признаком патологии признаны и нарушения амплитуды. Хотя официально она и составляет максимально возможные 100 мкВ, но при значении меньше 20 и больше 90 единиц врачи уже подозревают патологические отклонения.

Бета-ритмы также присутствуют при нормальной деятельности головного мозга и при определенных параметрах вовсе не указывают на пароксизмальное состояние. В наибольшей степени этот ритм проявляется в лобных долях головного мозга.

Амплитуда в норме невелика – от 3 до 5 мкВ. Нормальным запасом является повышение активности на 50 процентов, т.е. еще при амплитуде в 7 мкВ бета-ритмы можно условно считать нормальными, но уже при превышении этой цифры их классифицируют как пароксизмальную активность.

Например, волны этого типа диффузного характера длиной до 50 мкВ свидетельствуют о сотрясении головного мозга. Короткие веретенообразные волны будут указывать на наличие энцефалита – воспалительного заболевания мозговой оболочки, причем периодичность и длительность существования волны иллюстрируют тяжесть воспалительного процесса.

При обнаружении у ребенка бета-активных волн с высокой амплитудой около 30-40 мкВ и частотой примерно 16-18 Гц говорят о задержках психического развития малыша.

Тета- и дельта-волны преимущественно регистрируются у человека в процессе сна. Поэтому при исследовании у врача в состоянии бодрствования они в норме не регистрируются. Если же такие волны появляются, то это свидетельствует о дистрофических процессах в головном мозге.

Появляется пароксизмальное состояние обычно при сдавливании мозгового вещества, поэтому доктор может подозревать отечность головного мозга или опухоль. Тета- и дельта-волны отличаются тем, что свидетельствуют о тяжелых и глубоких изменениях в головном мозге. Как и все волны, тета- и дельта-волны до 21 года не рассматриваются как патология, поскольку у детей и подростков они являются вариантом нормы.

У людей старше этого возраста наличие таких волн свидетельствует о приобретенном слабоумии. Параллельно это подтверждают и синхронные вспышки тета-волн с высокой амплитудой. Кроме этого, такие волны говорят о наличии невроза.

Расстройство сознания

Пароксизмальное расстройство сознания проявляется в виде неврологических приступов. Оно может возникать на фоне видимого здоровья или при обострении хронического заболевания. Нередко пароксизмальное расстройство фиксируется при течении заболевания, изначально не связанного с нервной системой.

Пароксизмальное состояние отличается кратковременностью приступа и склонностью к повторению. Расстройства имею различную симптоматику, в зависимости от провоцирующего состояния. Пароксизмальное расстройство сознания может проявляться как:

- эпилептический приступ,

- обморок,

- расстройство сна,

- паническая атака,

- приступообразная головная боль.

Причинами развития пароксизмальных состояний могут быть врожденные патологии, травмы (в том числе и при рождении), хронические заболевания, инфекции, отравления. У больных с пароксизмальными расстройствами достаточно часто отмечается наследственная предрасположенность к подобным состояниям. Социальные условия и вредные условия труда также могут стать причиной развития патологии. Пароксизмальные расстройства сознания способны вызвать:

- вредные привычки (алкоголизм, курение, наркомания);

- стрессовые ситуации (особенно при их частом повторении);

- нарушение режима сна и бодрствования;

- тяжелые физические нагрузки;

- длительное воздействие сильного шума или яркого света;

- неблагоприятные условия окружающей среды;

- токсины;

- резкая смена климатических условий.

Виды пароксизмальной активности

С учетом всех характеристик феномен пароксизмальных состояний классифицируются на две большие категории – эпилептические и неэпилептические.

Эпилептические тип активности проявляется у больного человека типичными состояниями – припадками, которые появляются время от времени. Это судорожные состояния, протекающие с определенной периодичностью, а иногда и повторяющие один за другим.

Эпилепсия бывает врожденной патологией, но может быть и приобретенной, если человек перенес тяжелую черепно-мозговую травму, страдает опухолью головного мозга, интоксикацией или испытывал состояния резкой ишемии. Эпилепсия, в свою очередь, тоже подразделяется на судорожную и бессудорожную, картина таких состояний очень разнообразна.

Большой судорожный припадок

Чаще всего именно этот тип припадка встречается при эпилептическом состоянии. Он проходит несколько фаз, сменяющихся одна за другой. В начальной фазе развития патологического состояния у пациента наблюдается так называемая аура. Длится она несколько секунд и свидетельствует о скором приближении эпилепсии.

При ауре у больных наступает помутнение рассудка, он выпадает из событий, происходящих вокруг него, а на первое место в сознании выходят галлюцинации и аффективные факты. Рассматривая клинические признаки ауры, можно говорить о наличии очага возбуждения. Аура при пароксизмальных состояниях может быть:

- висцеросенсорной – сопровождается приступом тошноты, неприятными ощущениями в желудке, после чего все эти признаки «поднимаются вверх», отмечаются в легких, за грудиной и заканчивается такая аура ударом в голову и утратой сознания;

- висцеромоторная – такое состояние имеет различные проявления, например, расширения и сужения зрачка, не связанные с изменением света, попадаемого в орган зрения, чередование приступа жара с ознобом, появление гусиной кожи, болей в животе и приступов диареи;

- сенсорная аура отличается различными расстройствами органов чувств, слуховыми и зрительными галлюцинациями, головокружением, усилением запахов;

- импульсивная аура проявляется аномальной двигательной активностью. Это могут быть резкие крики, агрессия по отношению к окружающим, пиромания или клептомания, акты эксгибиционизма;

- психическая аура – обычно проявляется галлюцинацией, в ходе которой человек выполняет активные действия в придуманном мире – поет песни, танцует, идет на демонстрацию, с кем-то спорит. Это вид нарушений получил название галлюцинаторная психическая активность. Есть и идеаторная активность, проявляющаяся в проблемах с мышлением. Сами пациенты, пережившие такие припадки с идеаторной активностью, описывают их как ступор мыслей.

Все эти разнообразные ауры являются предвестниками пароксизмальных состояний и свидетельствуют о скором начале приступа эпилепсии.

Обычно непосредственно эпилептический припадок начинается сразу же за аурой, нет никаких специфических сигналов о его начале. Припадок может протекать по судорожному или бессудорожному сценарию. Атипичными формами припадка являются тонические или клонические фазы. Иногда при них наступает полное расслабление тела больного, а иногда судорожная активность регистрируется лишь в одной половине тела.

Классическими проявлениями эпилепсии являются припадки, охватывающие все тело человека. Конвульсии и судороги наблюдаются в конечностях и по всему телу, поэтому переносится эпилепсия чрезвычайно тяжело.

Кратковременные приступы не опасны, человек лишь может повредить себя при падении, а вот при затяжных эпилептических припадках есть риск возникновения отека головного мозга и летального исхода.

Припадки в тяжелейших случаях довольно длительные, около получаса. Причем следуют друг за другом. Человек словно пребывает в коматозном состоянии, в ступоре. В крови повышается мочевина, а в моче обнаруживается повышенное содержание белка.

Зачастую последний припадок еще не утих, как уже начинается новый приступ. И если с единичными приступами организм еще справляется и купирует его, то при частых приступах этого не происходит. Таким пациентам ставят диагноз эпилептический статус.

Малый припадок

Малый припадок хотя и меньше по объемам, но с ним гораздо труднее определиться в плане диагностики, поскольку существует множество характеристик малых припадков, которые бывает трудно классифицировать правильно. Среди признаков такого рода припадков можно выделить:

- кратковременное выключение сознания;

- неожиданные подергивания конечностями, разжимание рук;

- падение на землю;

- пропульсивные движения – порывы вперед, например, резкое подавание головы вперед;

- падение и появление судорог после осевого поворота.

Пароксизмальные состояния бессудорожного характера связаны с помрачением сознания на короткое время, видением бреда с фантастическими сюжетами. За свою схожесть такие пароксизмы получили название нарколептических.

При амбулаторных автоматизмах человек отрешается от окружающей среды и начинает делать какие-то бессознательные, то есть автоматические движения. Иногда это может быть связано с агрессивным поведением по отношению к окружающим.

Сновидные пароксизмальные состояния характеризуются специфическими признаками – человек помнит все то, что он видит и переживает, но картинка внешнего мира им абсолютно не воспринимается.

Пароксизмальная активность головного мозга — что это

Пароксизмальная активность головного мозга довольно широкое понятие, характеризующее проявления определённого круга расстройств.

Данный вид активности головного мозга представляет собой электрическую активность коры больших полушарий, на одном из участков которого процессы возбуждения превышают процессы торможения.

В данном случае процесс возбуждения отличается внезапным началом, быстрым течением и таким же внезапным окончанием.

На ЭЭГ возникающая пароксизмальная активность отображается в виде острых волн, которые характеризуются максимально быстрым достижением своего пика (высшей точки). Существует два вида пароксизмальной активности головного мозга: эпилептическая и не эпилептическая.

Эпилептическая пароксизмальная активность провоцируется такое заболевание, как эпилепсия. Эпилепсия – это хроническая патология головного мозга, выражающая себя в виде различного рода припадков, склонных к повторению.

Эпилептический припадок может быть судорожным или бессудорожным. Существует довольно широкая типология припадков:

- Большой судорожный припадок.

- Малый припадок.

- Психосенсорные припадки.

- Сумеречное состояние сознания.

- Генерализованные припадки.

- Парциальные (фокальные).

Не эпилептическая пароксизмальная активность выражается следующими симптомами:

- Вегетативные расстройства (головокружения, перепады давления, тошнота, тахикардия, стенокардия, слабость, расстройство стула, озноб, удушье, одышка, потливость, боли в левой части грудной клетки).

- Головные боли.

- Гиперкинетические нарушения: тики, миоклонические вздрагивания, синдром Фридрейха, болезнь Унферрихта-Лундборга, атаксия, дизартрия, болезнь Крампи и т.д.

- Дистонические синдромы мышечной системы (искривление туловища, торсиинный спазм, сколиоз).

- Мигрени (простые и с аурой).

Неэпилептическая форма чаще всего встречается у детей, подростков, пожилого населения, а также у людей, склонных к невротическим расстройствам.

Причины

- Нарушение метаболизма организма. Сюда относятся: гипотиреоз и гипертиреоз, сахарный диабет, болезнь Кушинга, климакс и т.д.

- Психовегетативный синдром: неврозы, депрессии, фобии, истерическое развитие личности, мании и т.д.;

- Усиление симптомов может вызвать обострение следующих заболевания: пиелонефрит, печёночная недостаточность, пневмония и т.д.

- Алкогольные и наркотические интоксикации.

Исследование с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ)

ЭЭГ один из самых популярных методов диагностики многих видов заболеваний. Он предназначен для исследования электрической активности головного мозга, не повреждая покровов головы.

С помощью специальных электродов происходит снятие показаний активности головного мозга в виде альфа-, бета-, тета- и дельта-волн.

При пароксизмах нарушается в основном именно альфа-ритм (в норме он наблюдается в состоянии покоя).

Именно ЭЭГ может обнаружить пароксизмальную активность. При том или ином виде мозговой активности изменяется ритм волн. При пароксизмальной активности головного мозга происходит резкий рост амплитуды волны, а также хорошо заметно, что такая активность имеет центры – очаги. ЭЭГ способно обнаружить не только локализацию очага пароксизмальной активности, но и его размер.

Активность мозга выводится графически – можно увидеть длину и частоту каждой волны в момент бодрствования, засыпания, глубоко сна, тревоги, умственной деятельности и т.д.

При пароксизмальной активности коры больших полушарий волны будут выглядеть следующим образом: будут преобладать пики, пики могут чередоваться с медленной (длинной) волной, а при усиленной активности будут наблюдаться так называемые спайк-волны – большое количество пиков, идущих друг за другом.

Лечение

Прежде всего, лечат не саму пароксизмальную активность, а её причины и последствия. В зависимости от заболевания, которое послужило началом пароксизмов.

- Если это травма головы, то устраняют локализованное повреждение, восстанавливают кровообращение, а далее идёт симптоматическое лечение.

- При эпилепсии сначала ищут то, что её может вызвать (опухоль, например). Если эпилепсия врождённая, то в основном борются с количеством припадков, болевым синдромом и пагубными последствиями для психики.

- Если пароксизмы вызывают проблемы с давлением, то лечение будет направлено на терапию сердечно-сосудистой системы и т.д.

Главное каждый должен знать, что если врач пишет в заключении «наличие пароксизмальной активности головного мозга» — это не окончательный диагноз. И совершенно точно не означает, что у вас должна обнаружится эпилепсия или другое серьёзное заболевание. Рекомендуется не паниковать, а пройти обследование у терапевта, невролога и психотерапевта.

Источник: https://moyagolova.ru/paroksizmalnaya-aktivnost-golovnogo-mozga-chto-eto/

Неэпилептические состояния

Такую пароксизмальную активность можно разделить на несколько видов – мышечные дистонии, вегетативные расстройства, головные боли, миоклонические синдромы. Обычно впервые проявляются в молодом возрасте, а уже в пожилом возрасте прогрессируют.

На это обычно влияет нарушение мозгового кровообращения, наблюдающееся у людей старшего возраста. Поэтому для профилактики таких состояний пациентам заранее назначают препараты для активизации мозгового кровотока. Делают это крайне осторожно, поскольку неправильно подобранное лекарство способно спровоцировать припадок.

Разные формы припадков

Рассматривая синдром пароксизмальных состояний, стоит уделить внимание тем заболеваниям, которые чаще других сопутствуют подобным кризам.

– головные боли;

– миоклонические синдромы и другие гиперкинетические состояния;

– вегетативные расстройства;

– мышечные дистонические синдромы и дистонии.

В большинстве случаев данные проблемы фиксируются у пациентов, не достигших совершеннолетия. Но в последнее время все чаще пароксизмальное состояние впервые дает о себе знать уже в зрелом возрасте. Также возможно динамичное прогрессирование симптомов указанных выше заболеваний, которые утяжеляются на фоне хронических и острых нарушений мозгового кровообращения либо же возрастных церебральных расстройств.

Важно брать во внимание и тот факт, что в некоторых случаях неэпилептические пароксизмальные состояния могут быть следствием воздействия определенных лечебных препаратов, прописываемых для нейтрализации недостаточности кровообращения, а также таких заболеваний, как паркинсонизм и некоторые психические расстройства, обусловленные старческим возрастом.

Эпилепсия – это не единственная форма проявления нарушений работы ЦНС. Есть и другие пароксизмальные состояния в неврологии, которые можно отнести к категории эпилептических.

Одним из ярких примеров являются сенсорные (чувствительные) джексоновские припадки. Их проявление происходит, когда человек находится в сознании. Симптомы при этом сводятся к покалыванию и онемению в лице, конечностях и половине туловища. В некоторых случаях сенсорные припадки могут перейти в двигательные, что значительно усложнит состояние больного.

Внимание стоит уделить и джексоновской эпилепсии. В этом случае возможные как чувствительные, так и двигательные припадки. Последние особенно проблематичны, поскольку они подразумевают судороги мышц части лица и конечностей, которые расположены на противоположной от эпилептического очага стороне. При этом нарушения в сознании, как правило, не наблюдаются. В некоторых случаях двигательные припадки могут перейти в генерализованные.

Сложные абсансы могут быть атоническими, миоклоническими и акинетическими. Первые дают о себе знать посредством внезапного падения, причиной которого является резкое снижение постурального тонуса ног. Что касается миоклонической формы, то для нее характерны ритмичные кратковременные подергивания мышц, сопровождающиеся выключением сознания. Акинетический абсанс — припадок с обездвиженностью, в результате которого также вероятны падения.

Возможно проявление и малых абсансов, при которых человек также погружается в бессознательное состояние. Никаких ощущений недомогания по его завершении нет. Сам момент припадка больной часто не может вспомнить.

Кожевниковская эпилепсия характеризуется ограниченными короткими судорогами, имеющими клонический характер. Захватывают они чаще всего мышцы рук, но воздействию данного процесса может подвергнуться язык, лицо и даже ноги. Потеря сознания при таких судорогах – явление редкое.

Такую пароксизмальную активность можно разделить на несколько видов – мышечные дистонии, вегетативные расстройства, головные боли, миоклонические синдромы. Обычно впервые проявляются в молодом возрасте, а уже в пожилом возрасте прогрессируют.

На это обычно влияет нарушение мозгового кровообращения, наблюдающееся у людей старшего возраста. Поэтому для профилактики таких состояний пациентам заранее назначают препараты для активизации мозгового кровотока. Делают это крайне осторожно, поскольку неправильно подобранное лекарство способно спровоцировать припадок.

– головные боли;

– миоклонические синдромы и другие гиперкинетические состояния;

– вегетативные расстройства;

– мышечные дистонические синдромы и дистонии.

Эпилепсия – это не единственная форма проявления нарушений работы ЦНС. Есть и другие пароксизмальные состояния в неврологии, которые можно отнести к категории эпилептических.

Кожевниковская эпилепсия характеризуется ограниченными короткими судорогами, имеющими клонический характер. Захватывают они чаще всего мышцы рук, но воздействию данного процесса может подвергнуться язык, лицо и даже ноги. Потеря сознания при таких судорогах – явление редкое.

Лечение пароксизмальных состояний – это удел специалистов, имеющих высокую квалификацию. Поэтому, если стали заметны признаки одиночного припадка, особенно когда он первый, больного нужно срочно госпитализировать в нейрохирургическое или неврологическое отделение. Там его смогут обследовать и определить актуальный план лечения.

Важно проследить за тем, чтобы до того, как больной будет доставлен в больницу, он не получил каких-либо травм. Также стоит положить обернутую в бинт ложку в полость рта или использовать роторасширитель.

В большинстве случаев процесс лечения больных с эпилептическим статусом начинается уже в машине скорой помощи. Если медиков еще нет рядом, а у человека продолжается припадок, то первое, что нужно сделать, – это исключить возможность аспирации рвотных масс или механической асфиксии по причине выпадения языка.

Что касается неэпилептических форм, то здесь причины пароксизмальных состояний могут быть абсолютно разными. Все зависит от ключевого заболевания, симптомы которого и обостряются. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, – это как можно быстрее доставить человека в больницу, где его смогут обследовать и поставить точный диагноз.

Терапия пароксизмов

Вылечить проявления пароксизмальной активности невозможно, пока не убрать причины ее появления. Если у человека случилась травма головы, то врачи стараются устранить как можно раньше действие повреждающего фактора и восстановить кровообращение в травмированной зоне, чтобы не спровоцировать появление пароксизмальной активности.

Если пароксизмы появились в результате повышенного внутричерепного давления, тогда проводятся все мероприятия по нормализации кровообращения, определяется тактика дальнейшей пролонгированной помощи таким больным.

С большими судорожными припадками справиться сложнее, они лечатся хирургическим путем, и то далеко не всегда лечение дает стабильный результат.

При случаях припадка больного человека необходимо оградить от травм, а после окончания припадка – помочь прийти в себя. Если приступ длится дольше 5-7 минут, необходимо вызывать скорую помощь, пациенту дадут антиконвульсанты. Для терапии неэпилептических пароксизмальных состояний пациентам назначаются медикаментозные препараты.

Пароксизмальные состояния в медицинской практике изучены еще недостаточно. Имеющиеся данные свидетельствуют о разнообразии патологий, трудностях с диагностикой и лечением пароксизмов. На данный момент имеется ряд консервативных и оперативных методик терапии пароксизмов, однако, их еще предстоит усовершенствовать для достижения стабильного эффекта.